戦前の軍部と同じ穴の狢の護憲派。

※主張を見る限り共産党の主張に近い。

憲法記念日の3日、水戸市千波町の千波公園で「憲法フェスティバル」なる企画が行われていたそうだ。産経新聞が取材していた。

http://www.sankei.com/politics/news/160503/plt1605030095-n1.html

実行委員会の代表を務める、茨城大名誉教授の田村武夫が

「改憲反対を唱える私たちこそ多数派だ」

と言えば、

「安倍晋三政権を絶対に止めなければならない。政権周辺には戦前の亡霊がうようよしている。それをたたき潰さないと」

などと言う市民団体代表、若手弁護士の会とやらの代表も

「知性と理性で国を治めようという気がなく、あまりにも危険な政権」

「特定秘密保護法は、戦争ができる国にするための地ならし。憲法解釈変更の閣議決定は、立憲主義を否定している」

「主権者としての自覚に目覚めた国民の怒りは衰えない。この絶望的な安倍政権を終わらせましょう」

と、怪気炎全開モードだった様だ。

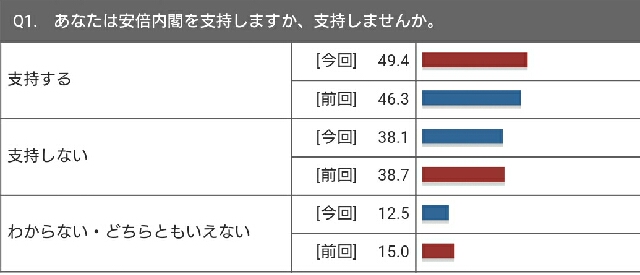

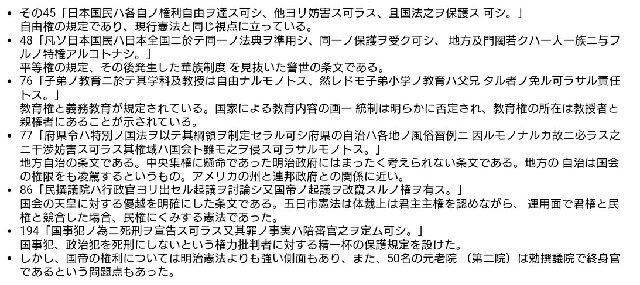

そんな護憲派の怪気炎に水を差す様だが、4月23、24日に行われたFNNの世論調査の結果の一部が以下の画像である。コレが全てとは言わないが、同様に彼等の主張もまた「全て」ではないのである。

※FNNの世論調査の結果。こういう結果も存在するのだ。

「政権周辺には戦前の亡霊がうようよしている」

と言う発言があったようだが、これこそが護憲派の間違いの根底ではないかと思える。即ち「戦前の日本を全否定する」考え方である。

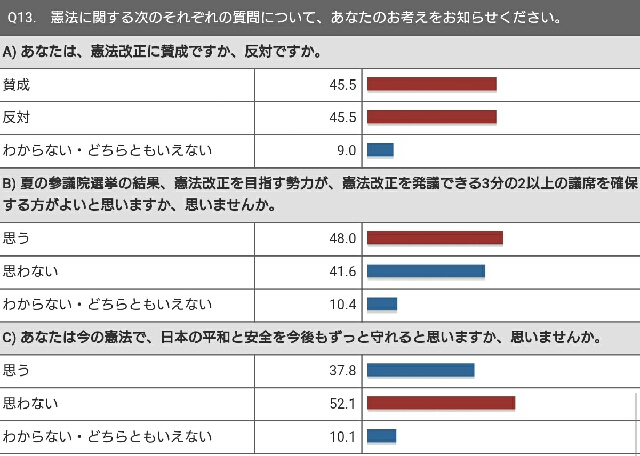

まるで大日本帝国憲法が悪法であったが故に戦争へと突き進み、敗戦した、と言わんばかりだが、歴史を紐解けば明白だが、明治以降の近代史は「五箇条の御誓文」から始まっているのである。読めば一目瞭然でそもそもの最初から民主主義を志向していたのは明白である。それ故「五箇条の御誓文」は後に自由民権運動の根拠にもなっている。ところで大日本帝国憲法下で憲法を無視した独裁者がいた、と言うのであればそれは一体誰なのだろうか?不肖筆者はそれに該当する人物を知らない。

※「五箇条の御誓文」。日本には日本なりの民主主義が昔からあった。

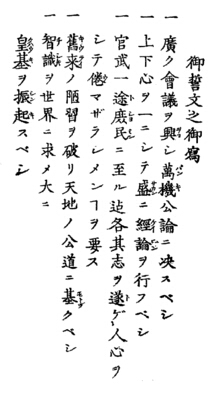

昭和天皇の人間宣言の際、昭和天皇は示された宣言の草案に五箇条の御誓文の文言を加えることを希望され、GHQもこれを認めた。これについて後に昭和天皇御自ら以下の様に仰っている。

また、日本国憲法を審議する国会冒頭、当時の首相吉田茂は

と、述べている。少なくとも「民主主義」は欧米からの「輸入」ではないのだ。こういう歴史を認識しないから護憲派は勝手な事ばかり言うのであろう。大日本帝国憲法制定にあたって当時の政府が10年かけて他国の憲法を研究して制定に至った事も忘れてはならない。その時、伊藤博文は

「憲法はその国の歴史・伝統・文化に立脚したものでなければならないから、いやしくも一国の憲法を制定しようというからには、まず、その国の歴史を勉強せよ」

とアドバイスされたと言う。日本国憲法にそういう要素はあるだろうか?また当時の状況を伊藤博文はこう書き残している。

「実に英、米、仏の自由過激論者の著述のみを金科玉条のごとく誤信し、ほとんど国家を傾けんとする勢い」

故に伊藤博文は日本の現状に適合した憲法を目指し、天皇を中心として国民を一つにまとめる反面、議会にも力を持たせる、バランスの取れた憲法を志向したのだ。

※自由民権運動時、様々な憲法草案が誕生した。人権に重きをおいた上記の内容を含む「五日市憲法」もその一つ。

だが、だからと言って大日本帝国憲法が完全無欠の法体系だった訳ではない。重大な欠点もあった。それは「内閣」「首相」の規定が存在しなかった事である。戦前にも内閣や首相は存在していたが、それは憲法の定めに依るものではなかったのである。この欠陥を突いたのが軍部で、憲法の「陸海軍は天皇に直属する」という規定をたてに政府の言うことを聞かなくなったのである。そしてこれが「統帥権干犯問題」の本質であるとも言える。戦前の「軍部の独走」の原因は憲法の欠陥、そしてそれを改善出来なかった事にも一因があると言える。しかもこの頃にも大日本帝国憲法を「不磨の大典」として条文の改正を不可能にする考え方があったと言うから笑えない。「歴史は繰り返す」ものなのである。

※日本国憲法に最後まで反対しておきながら今や護憲派筆頭。最悪の偽善者集団。

要するに戦前の軍部の独走と現在の左翼連中はベクトルの向きは真逆でも「憲法に対して行っている事」は本質的には変わらないのである。つまり、日本は「憲法を変えない」事によって起きた弊害も体験しているのである。護憲派は少なくともそういう歴史的事実は認識するべきである。