「法に基づく平和的解決」を主張した日本に対して「軍艦」で返答した支那

※産経新聞は素早い対応だった。

※経緯と日本側の対応。

9日未明に支那の軍艦が尖閣諸島の接続水域に侵入した事は支那の軍事的挑発が新たな段階になった事を意味する、と言えるだろう。以下は産経新聞野口裕之氏の分析である。

http://www.sankei.com/politics/news/160610/plt1606100006-n1.html

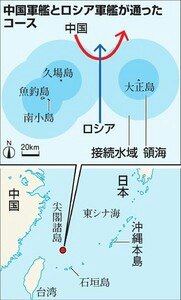

※支那、ロシア艦の航行ルート。

※今回接続水域に侵入した「江凱(ジャンカイ)I級フリゲート艦」…らしい。

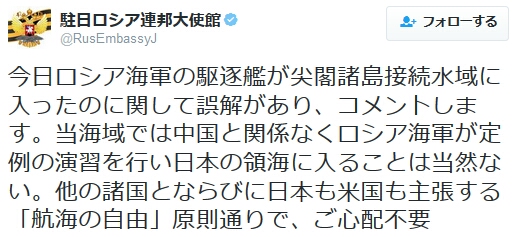

※ロシア大使館もツイート(後に削除)。文章を読むと「尖閣は日本領」と認めているとも読める。

…ほぼ時を同じくしてロシアの軍艦も尖閣諸島の接続水域に入っている。支那とロシアが呼応して接続水域への侵入を行ったのか否かは不明だが、ロシア艦が接続水域を離れるのを見届ける様に支那艦も接続水域を離れた事から、

「狙いは尖閣諸島接続水域での支那法の執行」

ではないかと言う見方もある。

国際法上では接続水域の航行は認められている。しかし、支那は勝手に尖閣諸島を自国領と吹聴する所謂「領海法」なる法律擬きで自国管轄海域の他国の無害通行権を認めていない。それ故、当該海域を無害通行したロシア艦に対して

「支那管轄海域の無害通行を認めない」

と言う意思表示をすべく動いた結果ではないか?と言うのだ。

…尤もこの時点で海保の巡視船が領海内に留まり、海自の護衛艦が支那艦を牽制したと言うから、そういう意味では支那の目論見は外れた、とも言えるだろう。

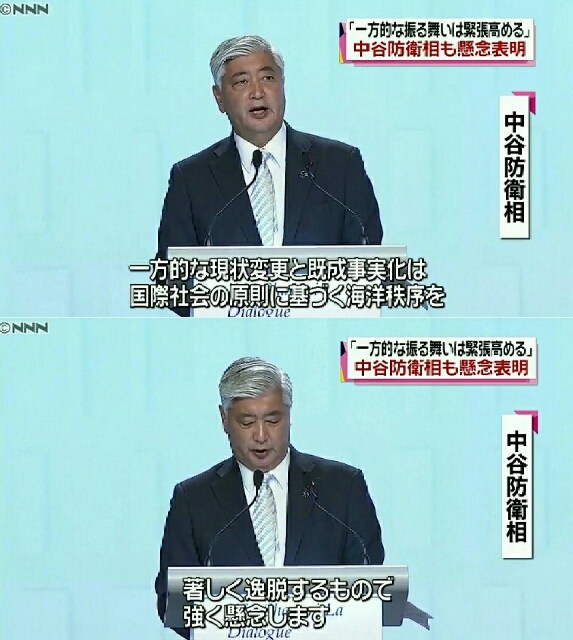

※支那は「国際法の遵守」を主張した日本に対して「軍艦」で返答した。

一方で

「シャングリラ対話での意趣返し」

と言う見方もある。ここで中谷防衛大臣は南シナ海問題で懸念を表明したが、その返答をこういう形で示した、と言うのだ。

この問題に対して日本は以前から「力による現状変更に反対」「国際法に基づく解決」を主張し続けてきた。安倍首相自らこの会議でそれを発言してもいる。それでも「安倍は戦争がしたい」等と意味不明の独自の見解を示す人間の思考回路はどうかしているとしか思えないが、何れにしても「法に基づく平和的解決」を主張した日本に対して支那は「軍艦」で答えた事に変わりはない。

※午前2時に呼び出すとは恐れ入る。が、それだけ重大な問題でもある。

※もう「支那は尖閣諸島の侵略を目論んでいる」と言ってやれ、菅官房長官。

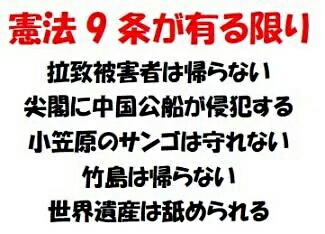

…事ここに至って「憲法9条護持」なんて言うのは狂気の沙汰か、外患誘致に繋がる言動でしかなかろう。日本を侵略しようと企む国から見れば国際法上想定できる反撃以下に日本自身を縛る憲法9条の規定ほど有り難いものはないだろう。記事でも

《平成25年、海自哨戒ヘリに対する火器管制レーダー(FCR)照射は江凱I級の仕業との分析もあり、今回江凱I級が「その気」になれば法に縛られる海自側に、惨事が起きていた可能性も否定できない。

国際法上は、支那艦がFCRのロックオンを解除しなければ、射程内でのミサイル用FCR照射なら反撃開始、艦砲用なら砲塔が指向された時点で攻撃できる。》

と実例を挙げているが、自衛隊には国際法上認められる反撃手段すら許されない。左翼の脳味噌では理解出来ないのかもしれないが、上っ面だけの言葉とは裏腹に憲法9条こそ最も人命を軽視している条文であると言える。

※これを否定する論証はあるのか?

マッカーサーは3年でその間違いに気付いた。だが竹島、と言う実例があるにも関わらず70年近く経っても日本人はそれに気付かないのか?WGIPの弊害とはかくも甚大なのである。

※空気の読めない奴。

※上手く再生できないときはコチラから

※異常な見解でしかない。

奇しくも同じ日に共産党は参議院選挙での公約を発表した。その中では憲法について

「前文を含む全条項を守る」

と明記している。ならば「力による現状変更に反対」「国際法に基づく解決」を主張した日本に対して「軍艦で返答」した支那の何処に憲法前文の言う「平和を愛する諸国民の公正と信義」があってそれを日本が「信頼すべき理由」とは一体何か?答えてみるがいい。…その答えがあるのであれば、だが。逆にその答えが「ない」のであればそんな憲法を後生大事にする意味はないと断言していい。速やかに憲法、特に9条は改正されるべきである。

※安倍首相からどんな妙案が出るのか?

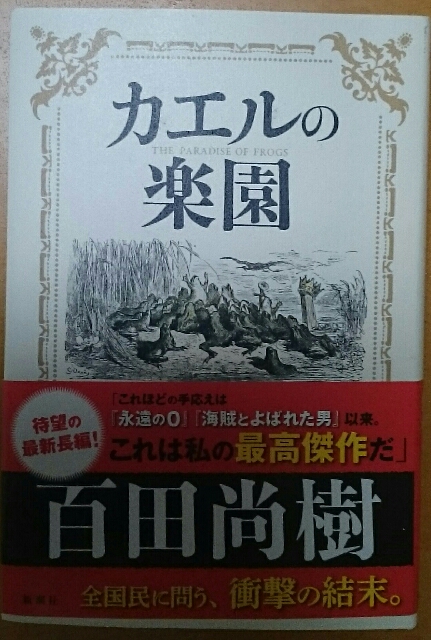

現実が「カエルの楽園」にまた一歩近付いた気がする、と感じるのは不肖筆者だけではあるまい。何時になったら日本人の目が覚めるのだろうか?

※起きて欲しくないが、この本の警告が現実になりつつある。